◎译 名 一九四二

◎片 名 Back to 1942/Untitled Remembering 1942 Project/1942

◎年 代 2012

◎国 家 中国

◎类 别 剧情

◎语 言 方言

◎字 幕 中英双字

◎IMDB评分 N/A

◎文件格式 DVDscr-RMVB

◎视频尺寸 720 x 392

◎文件大小 1CD 650MB

◎片 长 146 Mins

◎导 演 冯小刚

◎主 演 张国立 Guoli Zhang ....老东家-范殿元

张涵予 Hanyu Zhang ....安西满

徐帆 Fan Xu ....花枝

冯远征 Yuanzheng Feng ....瞎鹿

陈道明 Daoming Chen ....蒋介石

阿德里安·布洛迪 Adrien Brody ....记者 白修德

蒂姆·罗宾斯 Tim Robbins ....传教士 梅甘

李雪健 Xuejian Li ....李培基

范伟 Wei Fan ....老马

张默 Mo Zhang ....栓柱

刘莉莉 Lili Liu ....地主婆

王子文 Fiona Wang ....星星

张少华 Shaohua Zhang ....瞎鹿娘

李倩 Qian Li ....儿媳妇

段奕宏 Yihong Duan ....陈布雷

张嘉译 Jiayi Zhang ....董家耀

张晨光 Chenguang Zhang ....张道藩

杨立新 LiXin Yang ....马国林

赵毅 Yi Zhao ....少东家

李易祥 Yixiang Li ....孙刺猬

张国强 Guoqiang Zhang ....郭寄桥

苏有朋 Alec Su ....宋子文

林永健 Yongjian Lin ....县长老岳

于震 Zhen Yu ....卫立煌

张志坚 Zhijian Zhang ....张钫

吕中 Zhong Lv ....张钫母亲

杜淳 Chun Du ....机要秘书

田小洁 Xiaojie Tian

乔振宇 Zhenyu Qiao ....书记小韩

柯蓝 Lan Ke ....宋美龄

罗洋 Yang Luo ....宋庆龄

Sal Longobardo ....Soldier

◎简 介

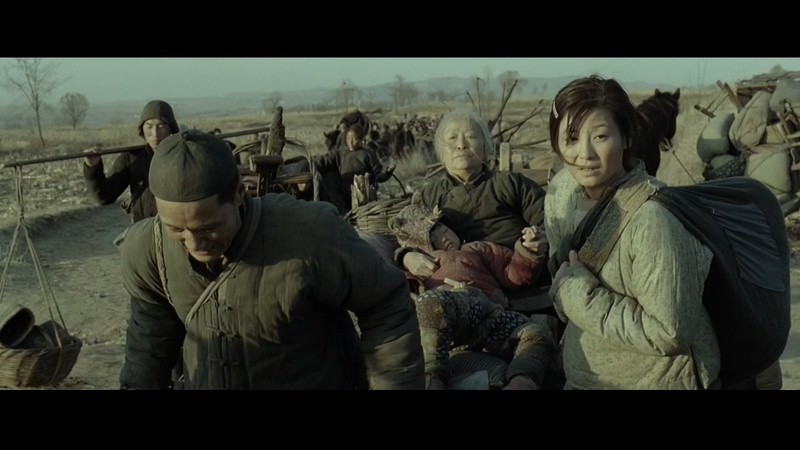

1942年,太平洋战争进入第二年,中国抗日战争处于战略相持阶段。与此同时,因为一场旱灾,河南发生了吃的问题,千百万民众离乡背井,外出逃荒,故事分 两条线索展开:一条是逃荒路上的民众,主要以老东家范殿元(张国立 饰)和佃户瞎鹿(冯远征 饰)两个家庭为核心,展现他们的挣扎和痛苦,他们的希冀和愤怒。另一条是国民党政府,他们的冷漠和腐败、他们对人民的蔑视推动和加深了这场灾难,并最终导 致了自己失败的命运。

◎影片截图

《1942》下载观后评论:

朱门酒肉臭,路有冻死骨。无论社会发展到哪个阶段,这一点始终都没有变。有人腰缠万贯什么都不做却可享受最好的资源,而有人苦恨年年压针线,却吃不饱穿不暖。等级之分,贫富之别,自古有之,在所难免。然而可悲的是,许多曾经贫困现在也并不富裕的人却养成了铺张浪费的习惯,不以节俭为荣,反引以为耻。虽然我们有幸生活在一个相对富足的时代一个相对和平的国度,虽然现在鼓励消费拉动经济,但所有浪费行为中最不应该的是浪费粮食。世界上还有很多人吃不上饭,就是国内也有一部分人吃不饱。如果说两旁世人的死活与自己无关,若非富可敌国,一般人不应该居安思危么?是什么让他们坚信,前半生衣食无忧,以后就永远不会挨饿?难道灾难频仍危机四伏的2020年不足以给人以警醒吗?疫情之初哄抢物资的恐惧转眼就忘了吗?瘟疫蝗灾干旱洪水不会带来粮食危机吗?

姥姥家还好,是偏远县城的。日军只打到村头,姥姥家住村尾。家里人也不迷信,虫子逮来烧烧吃。奶奶家就很惨,在郑州近郊。敌寇肆虐,饿殍遍野,易子而食。时过境迁,奶奶家那边的民风,跟姥姥家那边的民风明显不一样。奶奶家那边的人更拼,更不要命,生活得更糙。姥姥家那边明显更祥和,生活也更细致。这是一段经历过的人都不愿意回忆的过往。它的作用好像也是让我们在影院边吃爆米花边忆苦思甜。其实我们不应满足于“知道”历史。现在的我们,现在的文化,现在的风气,与历史,尤其是近代历史息息相关。我们从一百年长起来,很多事情,掩盖,不如面对。直面历史,才能更好的理解现实,发展未来。ps中国电影为什么痴tm冷线的没有分级制度?以及明知中国没有分级制度,还带着小孩去看这样一个名字电影的家长,心得有多大。

演员演技都没得说,美术风格令人印象深刻。现在往前数,冯小刚近十年来最真诚的作品没有悬念吧?还是多看看真正的现实主义作品吧。有时活着本身,就是这样一段平庸,细碎,荒唐的生命的血泪。阴暗的往往不是作品本身,而是背后描写的现实。看了一下好友评分,顺便清了一波关注的豆瓣用户。P.S.2011年,电影局批准《一九四二》正式立项,下发了拍摄许可证。前提是:第一,拍摄时要把握住1942年摆在我们国家首位的应该是民族矛盾,不是阶级矛盾;第二,表现民族灾难,也要刻画人性的温暖,释放出善意;第三,影片的结局应该给人以希望;第四,不要夸大美国记者在救灾上作用,准确把握好宗教问题在影片中的尺度;第五,减少血腥场面的描写和拍摄。--------《温故一九四二》序言

与地主个体本身好和坏有什么关系?且不谈地主的剥削本质,地主阶级代表了落后的反动的生产关系所以一定要消灭!地主占据大量土地和人口,阻碍中国工业化,而土地和人口是工业化必须的要素,中国那时是落后的农业国,不消灭地主解放土地和劳动力如何实现快速工业化?如何基建?如何大机器生产? 现在一些人别有用心的人开始给地主招魂了,开始扰乱视听了,实质上想为他们自己正名,而这些人话语权又很大,普通人如果信了这些话那真是对世界没有一点认识,认识停留在低级的道德判断上。 皇帝也有明君,因此就不要消灭封建阶级?

好明显的政治正确,搬上大荧幕的作品要存活就只能保留30%的真实,借古讽今,古就是今,当下即历史,即历史的教训是唬人的,或者说只在天灾上有前车之鉴,人祸没有,全片最前不对语后不对嘴同时也最有深意的一句话就是蒋委员长那句“有时候我很怀念北伐时期,那时真是一呼百应,身上没有什么负担,尽可以,和人民站在一起”和人民站在一起的时候为人民做不了主,做得了主了又不能随便做主了,哪派哪系都一样,怀念的机遇从不曾失手。对看热闹的人来说,这电影,故事、大腕、温暖、悲悯、人性、揭露什么都有了拍的真好,而它又什么都不深挖,隔靴搔痒,勉强给个及格。我最大的感受就是身边的西安人真的好讨厌河南人,以前不明白原因,现在看来是历史遗留问题。

“没有千千万万这些普通肮脏的中国百姓,波澜壮阔的中国革命和反革命历史都是白扯。他们是最终灾难和成功的承受者和付出者。但历史与他们无缘,历史只漫步在富丽堂皇的大厅。”——刘震云《温故一九四二》当权力不曾给予关怀,炮弹从天空降落,死人是狗和人的救济粮,穷人和富人没有分别,读书人的书只能用来烧锅,个人的生命不再由自己掌握。天灾在人祸其实面前算不了什么。这是必须铭记的一段历史,这部电影也值得称赞。但有的戏和角色没有也没啥影响,甚至成为累赘,比如神甫。老东家说十年之内自己可以东山再起,得了,为了几年后好好地活着,还是做个穷人吧。

翻了半天评论,有些人真是为了黑而黑,我们总会以为自己看到的就是事情的全面,拼命揪住一点抨击的时候,总是觉得“没有意义”“不行”“差劲”,根本看不到事情的另一面。现在很多人不知道是真想不到,还是跳梁小丑为搏观众眼球故意为之。适当抨击是对的,无脑揪住一点而骂的却是理解不了。另外,【喜欢消费苦难,爱戳观众痛点】这是我见过最差劲的评论了,求求你们别写了,杠精思维没资格写影评。仔细想想就能发现,这就是一个通用句式,所有的电影都能这样骂。消费二战、消费死者、消费历史、消费……博取笑点、博取同情心、博取痛楚……竟说些废话。

人生在世不过白驹过隙,拿破仑说过“让他骄傲的不是帝国,而是他的法典”一个帝国可能十年百年就消亡在历史的长河里,可是思想的写真是可以一直流传下去的,思想的狭隘让自己总是很极端的看这个世界,对于那些十分完美的事物根本不存在,能够最触动心灵最深处也许就是小是小非斤斤计较,大是大非面前拎得清,毕竟每个人都是拥有自私心的动物,现在想来看内在与外表确实外表更重要,以前觉得好看的人儿总能心动,现在越来越觉得能够有自己的原则,懂的感恩,懂得理解,懂得欣赏的人才更值得去爱,和这样的人在一起一生也会很值得吧!

阴冷的色调,把有关那一年的现实血淋淋地呈现在银幕上。对比蒙太奇,一面是鼓乐美酒烧鱼;一面是抢粮卖人饿殍。老东家的悲剧多多少少有点“活着”的影子。从前看到卑膝于日鬼脚下的叛徒总觉可恶,如今看到为了讨饭活着的百姓,反倒不想嘴硬表现的自己很硬骨,毕竟没活在那年,不敢想在给饭吃的时候凌然拒绝,然后被刺入喉头,鲜血喷涌。如鲠在喉,苦难过去了,但不要忘记苦难。做一个真正的演员是幸福的,可以在那样的环境中用心贴近那样的生活,可以对绝望感同身受,然后铭记过去,热爱今天。

因为中午吃饭时向阳师兄提到这部电影,以一种类似搞笑的方式表演了其中的一些情节,我觉得很有意思,他推荐我去看,所以我打开了。看完没有想笑的感觉,只觉得1942年的那些人很惨,很可怜,一般提到1942年大饥荒都会想到信阳,我本身是信阳人,所以不自觉的就会多给予关注。这部电影拍摄在郑州,故事讲述发生在洛阳,除了外在的那些壳子,去陕西逃荒和老一辈人曾和我说过的那些记忆很像。可能电影想表达的有关历史记忆,人性,人生等等,但是我只看到了生和死,多么艰难又多么简单。

我决定给五星的电影。从一个重大的灾难入手,电影中许多镜头的处理,人物语言动作神态,都值得细细回味。我印象最深的是李培基第二次见蒋介石,蒋问,河南一共死了多少人。李答,政府统计1062人。蒋明知这个数字不正常,但是不明说,他又问,那实际死了多少人。李看了一眼蒋,知道他已经知道了河南的情况,于是惭愧的如实答到,三百万人。如此的地方还有很多,不得不说演员很棒,导员也很棒。最后说一句,我不喜欢冯小刚,但是我喜欢这部电影。

碍于政策因素与受众承受力因而在部分画面以及表达上非常收敛,剧情与寓意也是蜻蜓点水,这也是中国电影的不得已为之。不过反观剧情创作的所指,那些年的黑灰史确实值得被纪念与反思。另外在人性的矛盾上,需要透过日本人之口才旁敲侧击,这是整个创作环境的悲哀,试问一下,如果在面对生死之际,人性真的会在乎道德伦理法律吗?恐怕我们虽生而为人,但更是这个残酷世界生物圈的一环,所有家国情怀,道德法律伦理政治都是在活下来后的思维产物。

多多少少有些现实的影子,看的人压抑难受,一边不仅要忍受饥荒的苦难,一边还要被敌人无情杀害,片中两段被敌人开着战机轰炸,扫射的情景震撼,也许当年比电影所示更甚,只得感叹,生活现在这个不怕饥荒的年代,要感恩并且牢记。百姓和政府的两条线交叉映述,也是在从侧面显示政府的不作为,在那个兵荒马乱的年代,温饱是问题,生命安全是问题。什么都可以成为问题。