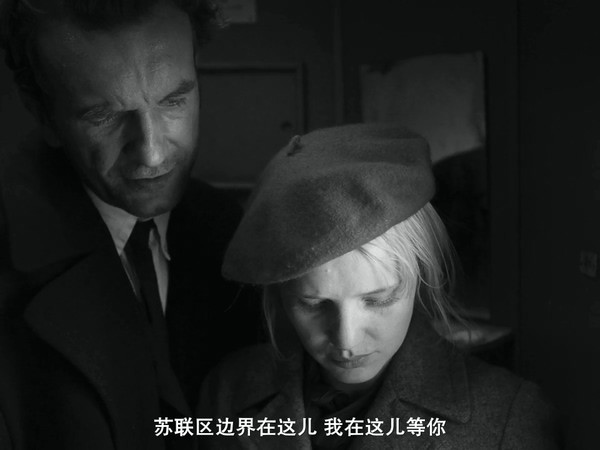

《冷战》讲述了一对背景、性格截然不同的年轻人之间炽热的爱情故事。1950年代冷战期间,在斯大林统治下的波兰和自由放纵的巴黎,一位追求自由的音乐家和一位满怀激情的年轻女歌手坠入了爱河。两个人毫不般配,却命定纠缠。影片以 50 年代冷战期间的波兰、柏林、南斯拉夫和巴黎为背景,描绘了艰难时代中不可能的爱情故事。

第71届戛纳电影节主竞赛单元 金棕榈奖(提名)帕维乌·帕夫利科夫斯基 第71届戛纳电影节主竞赛单元 最佳导演帕维乌·帕夫利科夫斯基

《冷战》下载观后评论:

效忠斯大林的歌手,爱上被迫害的艺术家。身份悬殊的情人,分别逃往自由眷顾的巴黎,共同背叛苏联统治的波兰。获得生机的路成千上万,正路或弯路都殊途同归。两个才华横溢的青年,深处坟地般绝望压抑的体制,亲手虚构浪漫决绝的冰冷誓言。十五年厮守,久别重逢后依旧炽烈纠缠。艺术脱离严酷强权保护爱情,而政治在歌舞升平的岁月摧毁艺术。至高无上的意识形态在阵营博弈中注定惨败。冷战逼迫恋人寻求解放逃离禁锢。流亡异国后又不顾险恶,为挚爱再次入境。只有被苏联政权渗透篡改的领土,才拥有动人心魄刻骨铭心的悲壮爱情。富足的氛围不适合谈情说爱。未曾经历冷峻严寒,也不配将廉价感情挂在嘴上展示。矢志不渝的浓烈爱情会拯救苦难中的弱势个体。但铺天盖地的政治余温又让所有相爱之人生不如死。当然,这动荡忠贞的倾世激情都拜俄罗斯领袖斯大林所赐。

悖離現實基礎的愛情,極簡主義。戰爭的年代,可以這樣偷渡出國,吵架再任性的跑回來?未免也太兒戲。黑白攝影實在太驚人!男女主角從初次見面、認定彼此、人海互視、多年重逢,畫面都以眼神表達,沒有過多的台詞、多餘的情節,完全用畫面說話!多年後在巴黎,再以小小的領帶打不打,暗示了彼此不合的開始,完全顯示了導演深厚功力。尤其喜愛前段慶功宴的戲,鏡子在三人互動的身後,隱約看見女主角反射直愣愣的托腮看著男方一言一行,男方不管如何眼中只有畫面外的女方。還有第一次吵架的戲,連續鏡頭特寫眼神跟表情,卻明白表現角色跟鏡外男方的互動,夜黑又回到剪接到彼此原諒了對方。但女主角最後回到波蘭後開始,故事收尾太快、太急,情緒還沒有推到最高就嘎然結束至下場戲,結局小鎮結婚殉情,似乎過於浪漫、唐突,明明彼此相愛卻個性不合。

攝影特別好,舞台上和桌台上的舞、浮游於水面上的歌唱、「那邊的風景更好」兩人攜手走出畫面等等,都拍得特別好。音樂也很好,音樂風格的變化是一條暗線。片中幾乎全不談及政治背景,卻在兩人的愛情故事中把冷戰的壓抑展現得仿佛真實可感,怎麼做到的呢?也許是因為,若是在正常時期,他們倆並不一定會這麼深愛彼此;產生摩擦,分離了就分離了,不會把彼此視作生命般寶貴。我並非在說他們這樣的感情不夠真實可貴,甚至恰恰相反,末世絕路下熱烈持久的愛情更顯出靈魂緊密相依和向往自由的底色。是他們對彼此超乎自己生命般的珍視、把對方當做自由、出路、精神支柱,才突現了冷戰密不透風的壓抑氣氛。他們的結局很悲情,亦顯出了冷戰背景下人們的無路可走。

大到时代、战争、政治、种族、小到家庭、工作、地域、文化,能够分割爱情的因素实在太多,而被这些因素所分割的真正炽热的爱情便显得更加令人心酸和动容。帕夫利科夫斯基这一次让我们领略了这一种动容。《冷战》这个片名直接点出了分割两人感情的那道厚厚的墙,是一道柏林墙,也是一道灵魂深处的墙,冷战也不单单是指时代,还指向了两人之间的关系,两位主角的名字来自导演自己的父母,父母就生活在那个时代,这很有趣,也是导演创造这个剧本的灵感。陶醉于祖拉在巴黎酒吧唱起的那首爵士改编的波兰民歌,所谓的东西分裂,社会主义和资本主义之间矛盾都只是烟云。

“钟摆消磨了时间——这句话很美,但是我不懂”“这是一种比喻”“比喻什么?”“当你深陷爱恋,时间就不再重要”有种占有的欲望无比强烈,强烈到拒绝因环境、关系、时间而引发的任何改变,只追求最绚丽而深情的刹那冷战是世界的冷战,也是两人的冷战另一边更美,是主义的另一边,也是死亡的那一边固定机位镜头的摄影基本抛弃了叙事作用,和灯光一起追求精致的构图,将其责任丢给运动镜头,画面效果还不错,但让电影中的人物有了疏离感。这样的叙事也让时代背景变得薄弱,缺少现实感…太作者了,但还勉强可以接受

画面真的美到窒息,每一帧静态都是一部摄影作品。作为核心纽带的音乐也是上佳,一首波兰民歌用前苏联式曲风和法式爵士演绎,立马就有了两种效果。对立的颜色、对立的意识形态、对立的现实,冷战无处不在。都以为另一边的的风景更美,然而真正到了那边却发现自己无处容身。其实只是一个简单的悲剧爱情故事,情节很简单,片段式的展开也显得很薄弱,发挥得不好就是ppt电影,但这部电影置身于特殊的时代中,镜头和演绎都使得它别有意味。女主那种灼灼的生命力太灵了,男主的眼睛让人想溺死在里面。

这黑白质感,不说是今年的片子谁能看出来啊,真有老电影的光辉。名为冷战,实讲爱情。大时代下为了爱而长相守是需要一些勇气与代价的。祖国专制压抑不自由,他乡物欲横流乱心性,夹缝中不委曲求全,就只能一了百了,看看“那边的风景”,刹那也是永恒。简直就是波兰大时代版“两小无猜”,相比法版的儿戏,这一部加上冷战时代的厚重,才成立。如果配上一首歌,我觉得是「将爱」,“风风火火,轰轰烈烈,我们的爱情就像一场战争”,是战争,冷战,没有硝烟,但足够轰烈。

一部不错的短片连续集,不至于到ppt的程度,摄影和场景设置可以,加上黑白色彩,真实性有的,主要剪辑的锅。剧情上虽然作天作地吧,但真没什么波澜,强行首尾照应,也没有什么点睛之笔,就很normal,实在是过誉了。感情也是莫名其妙的,女主喊口号,男主脸谱化,苍白无力,两人之间更多是欲望吧,整天想着xx,然后硬加些争吵、冲突……还好表面上讲爱情,更多还表达了对那个年代自由的不同看法,没有老调重谈的一味控诉,果然是永远对面风景更好。

开年第一部电影选择了它,事实证明这是个好开局,这是一部视听效果都很优秀的片子,复古的黑白镜头和悦耳的波兰及苏联歌曲共同构成了社会主义时期的波兰风情画,但影片着眼之处并非苏联斯大林主义对波兰的钳制,而是在于一段处于这一非常时期的爱情。冷战时期的爱情既轰轰烈烈,又静如止水,随时代一同跌宕起伏,悲欢离合,不过幸好结局仍是有情人终成眷属。"到另一边去吧,那边的风景更好。"可以作为给自己的新年寄语了。

在东欧社会主义肃穆的氛围当中,倡导根红苗正的大我依然在孕育着不规则的小我。而整齐的合唱团亦淹没不了唱出独特歌声的艺术家,这才是这部精美影片真正记录下来的爱情。导演抽掉了时间同样也卷走了历史,他让这份清醒的声音一直处于运动的废墟当中,为此上帝、信仰和爱都将随着主人公的艺术四处流亡。持续飞扬的音符最终又被时间吹到了一起,这便是生活在《冷战》秩序里的人想要逃离却又逃脱不了的命运交响曲。

一看到是“修女艾达”导演续作就一直期待至今的我算是没看走眼:依旧是黑白摄影,依旧是优雅精致的构图置景,依旧是挑战个人信仰的挣扎;但这次走的更远:冷战为题,讲的是分裂人心的战争,是民谣音乐发展史,是音乐家的爱恨别离,也是个人成长苦难救赎史;将个人置于大片空间下造成压抑感的构图终于在最后回到最开始的地方,在废墟中,在田野前变得和谐,他们漫步走向自由,“到那一边去吧,那边风景更好。”

摄影与构图过于精致,视觉凌驾于叙事之上,再加上帕夫利科夫斯基刻意淡化的历史压迫感与残酷,让整部电影像是在每一处应有的高潮前都遭遇了断句,但这也营造出一种关于爱情极强烈的私我感,断裂的章节如同残缺的记忆,恐怖阴霾下的爱乐之城,多的是遍体鳞伤与恐惧。喜欢结尾时劫后余生的怜悯,所有的激情早已磨平,他们不再是靠肉体纠缠才能进入对方灵魂的情侣,她带他坐在稻浪前,带他去看另一处的风景。

想嫁给帕维尔·帕夫利科夫斯基 精致黑白映像 饱满又硬朗 每一帧都是享受 冷战下催生的爱 是许诺未来时的激吻 是离别后忍不住拥入你的怀抱 我们纵情舞蹈 也甘愿牺牲 幸运的是 无论爱在哪一边 我知道 你都会在 (回想6月没在上影节看成 实在后悔 今天在芳草地又和廖凡老师同场了嘿 中间隔了两排 迟到大王的我晚了5分钟进来 干扰到廖老师观影了??